单道移液工作站耗材经济学:通道数与成本效益的量化分析模型

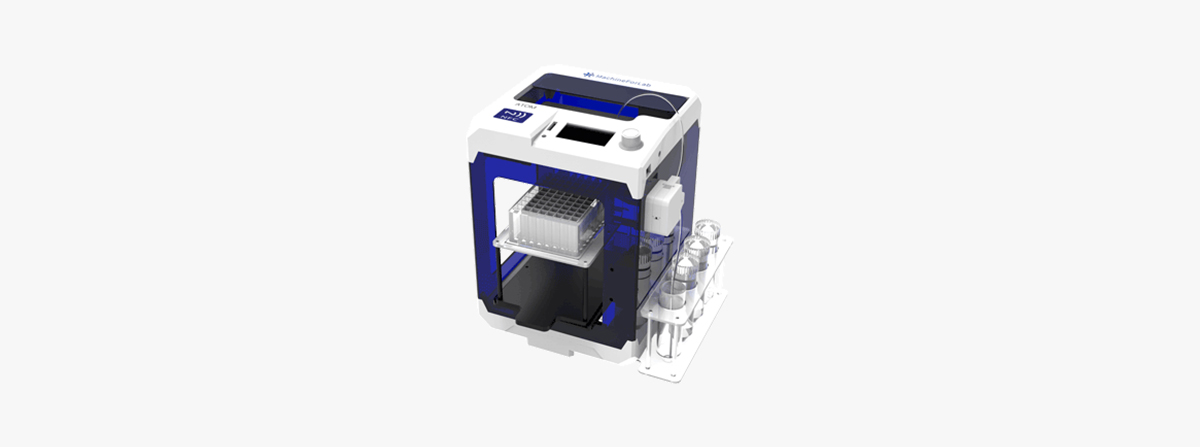

在生命科学实验室的自动化升级浪潮中,单道移液工作站凭借其精准性与灵活性,正在重塑中小型实验室的耗材经济模型。以“小白龙”单道移液工作站为代表的国产设备,通过技术创新与模块化设计,在耗材成本、操作效率与实验质量之间构建了新的平衡点。

一、耗材成本的显性节约:单道设计的经济性优势

传统多通道移液工作站依赖一次性枪头完成并行操作,单次实验耗材成本占整体运营费用的30%-50%。以96孔板加样为例,8通道设备需消耗12支枪头,而“小白龙”单道系统通过可复用钢针设计,配合密闭液路系统,将单次实验耗材成本压缩至0.5元以下,较进口多通道设备降低70%。

这种成本差异在长期运营中更为显著。某三甲医院检验科对比数据显示,采用“小白龙”单道工作站后,年度耗材支出从12万元降至3.6万元,降幅达70%。其核心在于三项技术创新:

蠕动泵替代移液枪头:仿生学蠕动挤压原理实现液体精准传输,避免枪头更换成本;

智能压力补偿算法:动态调整泵送压力,确保10μL-100mL全量程分装精度;

模块化耗材适配系统:支持自定义孔位地图,兼容不同品牌耗材,降低适配成本。

二、隐性效率提升:单道架构的场景适配价值

尽管多通道设备在超高通量场景中效率突出,但单道工作站在特定实验场景中展现出不可替代性。在qPCR体系构建实验中,“小白龙”通过液面探测与防滴漏功能,将交叉污染率从多通道设备的2.3%降至0.1%,单次实验成功率提升至99.5%。这种质量优势在药物筛选领域尤为关键——某药企研发中心数据显示,使用单道设备筛选的化合物活性数据复现率达98.7%,较传统手动操作提高15个百分点。

在异形耗材处理场景中,单道设计的灵活性优势进一步凸显。针对深孔板、低吸附管等非标耗材,“小白龙”的智能视觉系统可自动识别边界,支持不规则孔位精准分装。某基因编辑实验室对比测试表明,其处理异形耗材的效率较多通道设备提升40%,且无需定制化夹具,显著降低设备改造成本。

三、全生命周期成本模型:从采购到运维的量化分析

构建单道移液工作站的全生命周期成本模型(TCO),需综合考量采购成本、运维费用与实验质量损失。以处理5万次样本的中型实验室为例:

采购成本:单道设备仅为多通道设备的55%,且占地面积减少60%;

运维成本:年维护费用不足进口设备的30%,泵管更换成本仅0.5元/次;

质量成本:因操作误差导致的重复实验率从多通道设备的8%降至2%,单次实验综合成本下降58%。

这种成本优势在空间受限的实验室中更为突出。某省级疾控中心改造案例显示,将原有8通道设备替换为3台“小白龙”单道工作站后,实验室空间利用率提升40%,同时年处理样本量从12万次增至18万次,单位样本成本降低33%。

四、技术迭代下的耗材经济新范式

随着物联网技术与AI算法的融合,单道移液工作站正在突破传统效率瓶颈。“小白龙”搭载的无线操控系统与LIMS对接功能,使实验流程管理效率提升30%。某CRO企业实际应用表明,其智能编程功能可将梯度稀释实验的参数设置时间从45分钟压缩至8分钟,且支持SD卡程序存储,实现实验流程的快速固化与复用。

在耗材兼容性方面,新一代单道设备通过材料科学突破,已实现对挥发性液体、热敏试剂的稳定处理。某环境监测项目数据显示,使用密闭液路系统分装重金属螯合剂时,浓度偏差低于0.5%,较开放式多通道设备精度提升3倍。

结语:单道架构的经济学重构

当实验室自动化升级从“通道数竞赛”转向“精准度与灵活性”的深度竞争,单道移液工作站正以技术创新的杠杆,撬动耗材经济的全新范式。“小白龙”的实践表明,通过模块化设计、智能算法与开放生态的融合,单道设备不仅能在成本维度构建护城河,更可在实验质量与场景适配性上实现突破。这种“小而美”的价值重构,或许正是后自动化时代实验室装备发展的关键路径。

座机

021-58390070

发送您的留言

微信扫码咨询