传统培养法VS自动化检测:微生物培养仪的效率革命与成本对比

在微生物检测领域,传统培养法与自动化检测技术(以微生物培养仪为代表)的博弈从未停歇。前者作为行业基石,以稳定性和权威性立足;后者则凭借效率优势,成为现代实验室的“效率引擎”。本文将从效率、成本、应用场景三个维度,深度剖析两者的核心差异。

一、效率革命:从“5天等待”到“即时响应”

传统培养法:时间成本高昂

传统五日培养法(BOD₅)是微生物检测的“金标准”,其原理是通过微生物在20℃条件下分解有机物消耗氧气的量,间接反映水体中的有机污染物含量。然而,该方法需将水样密封培养5天,配合严格的温度、pH值控制,操作繁琐且耗时极长。例如,在环境监测中,传统方法完成一次完整检测需5-7天,若遇样品毒性物质导致微生物活性下降,结果误差率可能超过15%。

自动化检测:效率提升10倍以上

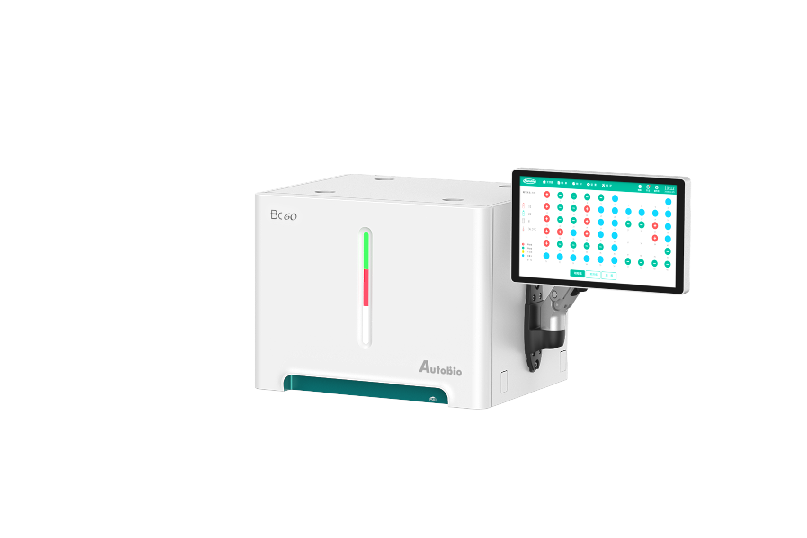

以BOD自动分析仪为代表的自动化设备,通过模拟自然生物降解过程,结合微生物传感器或化学传感器,将检测时间压缩至2小时内。例如,某款全自动BOD分析仪采用无汞压差感测法,实验过程无需人工值守,从样品制备到结果输出全程自动化,效率较传统方法提升12倍。在食品快速放行场景中,DWS公司Rabit微生物检测系统通过10mL测量瓶与电化学传感器,1-2小时内即可完成细菌总数检测,成本低至0.2-2元/样本,效率与经济性双重突破。

二、成本博弈:长期效益与短期投入的权衡

传统培养法:隐性成本高企

传统方法的成本结构包含显性成本与隐性成本。显性成本方面,以三级医疗机构血培养为例,单例成本含血培养瓶、平板培养基、仪器折旧等,平均达246元。隐性成本则更为惊人:人工操作需专业技术人员,耗时长达数小时;若遇样品污染或结果异常,需重复实验,进一步推高成本。例如,细胞培养实验中,传统方法需配备二氧化碳培养箱、生物安全柜等设备,单次实验耗材与人工成本超1500元。

自动化检测:长期效益显著

自动化设备的初始投资较高,但长期运营成本大幅降低。以Rabit系统为例,其耐高温塑料测量瓶可重复使用3年以上,单次检测成本仅含培养基费用(0.2-2元)。在生物制药领域,某款全自动微生物培养仪通过集成化设计,将细胞复苏、传代、冻存等流程耗时从10小时压缩至2小时,人工成本降低80%。更关键的是,自动化设备减少了人为误差,结果重复性提升至99%以上,避免了因结果异常导致的重复检测成本。

三、应用场景:从实验室到产业化的全覆盖

传统培养法:权威性与特殊场景的“守护者”

传统方法仍是仲裁标准,尤其在复杂有机物样品检测中具有不可替代性。例如,在环境监测中,对于含难降解有机物的工业废水,传统五日培养法能更准确反映生物降解潜力。此外,传统方法无需依赖高端设备,适合资源有限的基础实验室。

自动化检测:产业化与实时监控的“主力军”

自动化设备在规模化应用中优势尽显。在污水处理领域,全自动BOD分析仪可实现24小时在线监测,数据实时上传至云端,支持远程调控。在食品工业中,微生物快速检测系统通过与生产线的无缝对接,将产品放行时间从3天缩短至4小时,库存成本降低30%。更值得关注的是,国产设备如“FORBIT微生物荧光光电快速检测仪”已实现定性检测成本低于进口设备50%,推动自动化技术向中小企业普及。

未来趋势:融合共生,而非非此即彼

传统培养法与自动化检测并非对立关系,而是互补生态。在科研领域,传统方法仍是验证新技术的基准;在产业化场景中,自动化设备则是效率与成本的平衡器。随着AI与物联网技术的融入,下一代微生物培养仪将实现“智能诊断+自适应优化”,进一步模糊两者边界。对于实验室管理者而言,选择策略应基于检测频次、成本预算与结果精度需求——高频次、标准化检测优先自动化,低频次、高精度需求保留传统方法,方能在效率与成本间找到最优解。

座机

021-58390070

发送您的留言

微信扫码咨询